この記事からわかる3つのこと

・『白鳥の湖』について詳しくわかる

・背景知識まで深掘りできる

・各国の主要バレエ団による『白鳥の湖』のバージョンがわかる

日本でバレエ公演を探していると、間違いなく『白鳥の湖』に出会います。昭和音楽大学「バレエアーカイブ」の公演記録(2025年時点)で作品別件数を見ると、『白鳥の湖』は3,610件、『くるみ割り人形』は2,159件、『ドン・キホーテ』は1,570件。いずれも人気作ですが、『白鳥の湖』が一歩抜けて多く上演されているのがわかります。

だからこそ、日本でバレエを観に行くなら、『白鳥の湖』を知っておいて損はありません。とはいえ、初めての作品としてはあまりオススメできません。ゆったりとしたシーンが多く、寝ている人もちらほら。ぜひ予習をしてから観に行ってください。

今回は、初心者の方も中級者の方にも役立つよう、あらすじと見どころ、そして主要バレエ団のバージョンの違いまで、一気にガイドします。

元劇団四季、テーマパークダンサー。舞台、特にバレエを観に行くのが大好きで、年間100公演観に行った記録があります。

基本情報:作品概要・作曲者・初演

美しい白鳥の娘と若き王子の愛と犠牲の物語は、多くのバレエファンの心を捉え続けています。

『白鳥の湖』(Swan Lake)は、ロシアの作曲家ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(Peter Ilyich Tchaikovsky)が手掛けたバレエ音楽作品で、全4幕からなるクラシックバレエです。

チャイコフスキーにとって初めてのバレエ音楽作品で、1877年にモスクワのボリショイ劇場で初演されました。しかし初演(振付:ワツラフ・レイジンガー)は当時の観客に受け入れられず失敗に終わったと伝えられています。

| 初年 | 出来事 | 場所・関係者 | メモ |

|---|---|---|---|

| 1877年 | 初演 (失敗とされる) |

モスクワ・ボリショイ劇場 振付:ワツラフ(ユリウス)・レイジンガー |

チャイコフスキー最初のバレエ音楽(Op.20)。 初演:1877年2月20日、ボリショイ。 |

| 1894年 | 追悼公演 「湖畔の場面」だけ 新振付で上演 |

サンクトペテルブルク・マリインスキー劇場 レフ・イワノフ(第2幕=湖畔) |

チャイコフスキー逝去翌年の追悼公演。 1894年2月17日・22日に第2幕を上演し高評価。 |

| 1895年 | 大幅改訂版 完全復活 |

マリインスキー劇場 振付:マリウス・プティパ(第1・3幕) +レフ・イワノフ(第2・4幕) 指揮・改訂:リッカルド・ドリゴ |

初演:1895年1月27日。 以後、多くの上演がこのプティパ=イワノフ版を基礎にする。 |

1894年、チャイコフスキーが亡くなってから 1年後、1周

1895年、サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場にてマリウス・プティパとレフ・イワノフによる大幅改訂版(いわゆる、プティパ=イワノフ版)が復活上演され、大成功を収めました。マリウス・プティパが第1幕・第3幕を振付、レフ・イワノフが第2幕・第3幕の一部・第4幕を振付しています。現在上演される『白鳥の湖』の多くは、このプティパ=イワノフ版に基づいており、華麗な古典様式の集大成として世界中で親しまれています。

物語の舞台は中世のドイツ。悪魔の魔法で白鳥の姿に変えられた王女と、若き王子との儚い恋を描いたロマンティック・バレエです。

チャイコフスキーが作曲した『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』と並んで「チャイコフスキー三大バレエ」と称される不朽の名作です。

登場人物

オデット:

湖の白鳥たちの王女。かつて人間の王女だったが、悪魔ロットバルトの呪いによって白鳥の姿に変えられている。夜の間だけ人間の姿に戻ることができる。心は純真で儚く、永遠の愛を待ち望んでいる。

ジークフリート王子:

近隣の王国の若き王子。成人したばかりで、母后から花嫁を選ぶよう迫られている。自由と恋に憧れるロマンティックな青年。狩りに出た夜にオデットと運命的に出会い恋に落ちる。

ロットバルト:

悪魔の魔法使い。オデットに呪いをかけた張本人で、湖に住む白鳥たちを支配している。物語の黒幕で、様々な方法でオデットと王子の愛を引き裂こうとする。

オディール:

ロットバルトの娘。魔法によってオデットと瓜二つの姿に化ける黒い衣装の乙女。通称「黒鳥(ブラック・スワン)」と呼ばれる。父の命令で王子を誘惑し、誓いを踏みにじらせる役割を担う(通常オデットと一人二役で演られる)。

王妃(王子の母):

ジークフリートの母后。息子に舞踏会で妃を選ぶよう命じる厳格な人物。

ベンノ:

王子の親友(版によって登場しない場合あり)。第1幕でパ・ド・トロワ(三人で踊る踊り)を踊る。

上記が主要な登場人物ですが、そのほか第3幕の舞踏会では各国の姫君たち(花嫁候補)や、スペイン・ハンガリー・ナポリなど各国の特徴的な踊りを披露する舞踊手たちが登場し、物語に彩りを添えます。

あらすじ(全4幕の詳細)

『白鳥の湖』は演出によって細部が異なりますが、おおむね以下のような筋書きになっています。バレエ団により「4幕」または「3幕(第1幕=2場構成)」と表記が分かれます。物語・音楽は同一です。

| 4幕構成 | 3幕構成(幕・場) | 内容 |

|---|---|---|

| 第1幕 | 第1幕 第1場 | 宮廷の庭園:成人の祝い(パ・ド・トロワ)/王妃の命令/狩りへ |

| 第2幕 | 第1幕 第2場 | 湖畔:オデットとの出会いと誓い(白のパ・ド・ドゥ/白鳥の群舞) |

| 第3幕 | 第2幕 | 城の舞踏会:黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ/各国舞踊/騙された誓い |

| 第4幕 | 第3幕 | 再び湖畔:ロットバルトとの決着/結末は版により異なる |

※ 結末の演出はバレエ団によって異なります。以下、代表的な「悲劇的ハッピーエンド」版のあらすじです

第1幕:宮廷の庭園

ジークフリート王子の成人を祝う宴が、宮殿の庭園で開かれています。王子の友人たちが集い楽しく踊る中、王子の母である王妃が現れ、翌日の舞踏会で花嫁を選ぶよう王子に命じます。まだ結婚したくない王子は気が重くなります。夕暮れ時、空を飛ぶ白鳥の群れを見つけて興味を惹かれます。王子は家臣たちを伴い、森の湖へ向かうのでした。

パリ・オペラ座バレエ団より、ジョゼ・マルティネスが王子です。

第2幕:夜の湖畔

静かな月夜の湖畔に白鳥たちが泳いでいます。そこへ王子が弓を構えて現れ、1羽の白鳥に狙いを定めます。ところが白鳥は岸辺に降り立つと、目の前で美しい娘の姿に変身しました。驚く王子に娘は怯えますが、やがて自らの身の上を語り始めます。

彼女の名はオデット。実はある国のお姫様でしたが、侍女たちと森で遊んでいたときに邪悪な魔法使いロットバルトに襲われ、昼は白鳥に姿を変えられる呪いをかけられてしまったのです。夜の間だけ人間に戻れる彼女を救う方法はただ一つ、「まだ誰も愛したことのない男性が心からの愛を誓うこと」。王子はオデットの悲しい運命に心を打たれ、彼女に永遠の愛を誓うと申し出ます。2人は強く惹かれ合い、愛情を育みます。しかし夜明けが近づくと呪いの力でオデットは白鳥の姿に戻らざるを得ません。オデットは「決して私を忘れないで」と王子に告げ、白鳥の群れとともに飛び去って行きます。王子は初めて知った真実の愛に胸を焦がし、オデットを救う決意を固めるのでした。

オデットをスヴェトラーナ・ザハロワ、王子をロベルト・ボッレが踊ります。

第3幕:宮殿の舞踏会

翌晩、城の大広間で舞踏会が開かれています。各国から集まった美しい姫君たちが花嫁候補として王子に紹介され、次々と優雅な踊りを披露します。情熱的なスペインの踊り、チャルダッシュ(ハンガリー)、軽快なナポリの踊りなど多彩な民族舞踊の場面が繰り広げられます。しかし王子は昨夜出会った白鳥の乙女オデットのことが頭から離れず、どの花嫁候補にも心が動きません。

そこへ突然、黒い衣装をまとった美女が父親と思しき紳士と共に来訪します。実は彼らの正体は変装したロットバルトとその娘オディール(黒鳥)でした。ロットバルトの魔力によってオデットに瓜二つの姿になっているオディールを見た王子は、彼女こそ自分が愛した白鳥だと信じ込んでしまいます。王子は喜びのあまりその場でオディールに結婚の誓いを立ててしまいます。

しかしその瞬間、ロットバルトは高笑いを上げて正体を現し、大広間の窓には涙に暮れるオデットの幻影が浮かび上がります。「まんまと騙されたな!」と嘲笑うロットバルトとオディールは姿を消し、王子は自らの過ちに愕然とします。取り返しのつかない誓いの破りによってオデットの呪いは永遠に解けなくなってしまったのです。王子は絶望し、急いでオデットの待つ湖へと向かいます。

オディールをポリーナ・セミオノワ、王子をフリーデマン・フォーゲルが踊ります。

第4幕:再び湖畔

夜明け前の湖畔。オデットは侍女たちに囲まれながら、王子が自分を裏切ったことを悲しみ嘆いています。やがて罪の意識に苛まれた王子が湖に駆けつけ、オデットに懸命に許しを請います。オデットは苦しみながらも王子を愛する気持ちを捨てられず、2人は互いに許し合います。しかしそこへ怒り狂ったロットバルトが出現し、白鳥たちに嵐を起こさせて2人を引き離そうとします。愛し合うオデットと王子は決意を固め、強く抱き合ったまま荒れ狂う湖の中へ身を投げます。王子とオデットが命を賭して示した真実の愛の力は強大で、邪悪なロットバルトは打ち倒され滅び去ります。

夜明けの光が差し込む中、湖の水面から白鳥の呪いが解き放たれ、2人の魂は天上で永遠に結ばれるのでした。

見どころ:ここに注目!

『白鳥の湖』はバレエ鑑賞初心者が観ても楽しめる作品です。

白鳥モチーフがバレエと抜群にかみ合う理由

・ 身体×音楽×振付がつくる「白鳥の生態」

湖畔の場面では、バレエダンサーのポール・ド・ブラ(腕の運び)が羽の動きや水面のゆらぎを表現しています。腕が「液体のように波打つ」ように見せる動きや、首を寄せる所作、足先の細かな震えがまるで本物の白鳥のようです。「テクニック×音楽×振付」が噛み合うからこそ、驚くほど自然に「白鳥=バレエダンサー」と感じられます。

白鳥たちの完璧な群舞(コールドバレエ)

第2幕および第4幕、月夜の湖畔に登場する白鳥の群舞は本作最大の見せ場です。大勢のバレリーナたちが息を呑むほど一糸乱れぬシンクロで隊列を組み、手足の角度からタイミングまですべてを揃えて踊る様は圧巻です。特に第2幕でゆったりした曲に合わせて白鳥たちがV字や円陣など様々なフォーメーションを形成していく場面の美しさは、多くの観客を感動させるでしょう。この有名な「白鳥のコールド」は新しい演出でも大きく変えられることがほとんどない不滅の名場面とされています。

また、4羽の白鳥が手を繋ぎ一列で踊る「小さな白鳥たちの踊り」(Pas de quatre)は可憐で愛らしく、テクニックとユーモアに富んだ名シーンで、日本ではお笑いのパロディとして度々登場しました。

・「バレエ・ブラン」の統一感

バレエ・ブラン(ballet blanc)とは、19世紀ロマン派の様式に由来する「白い群舞」の場面・作品を指す語で、女性コール・ド・バレエが白いチュチュで登場し、妖精や亡霊など超自然的存在を気品ある統一動作で描きます。代表例は『ジゼル』、『白鳥の湖』、『ラ・シルフィード』、『レ・シルフィード』など。

第2幕と第4幕はバレエ・ブラン(白のバレエ)と呼ばれ、白いチュチュとヘッドピースが統一されています。細部までこだわった衣装と、照明が組み合わさり羽毛の質感を想起させます。同じシルエットが数十名揃っていることで、単に美しいだけでなく、白の世界の神秘性が完成しています。

白鳥の王女オデットと黒鳥オディール

最大の特徴は、純白の白鳥オデットと妖艶な黒鳥オディールという正反対のキャラクターを、一人二役で演じ分ける点にあります。清楚で気高いオデットと、情熱的で誘惑的なオディール。表情や仕草、踊りのスタイルまで180度異なる二役を演じ切るには高度な演技力と技術が要求され、腕の見せ所です。特に第3幕のオディールは、観客を惑わす魅惑的な笑みや挑発的な視線など演技面でも華があります。両役の性格の対比を楽しみながら観ると、同じダンサーがこれほどまで雰囲気を変えられるのかと驚くことでしょう。

黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ(第3幕)

舞踏会の場面、王子と黒鳥オディールが踊るグラン・パ・ド・ドゥ(二人の踊り)は、テクニックと迫力に満ちたクライマックスです。

バレエの主役ダンサーが踊る男女のペア・ダンスです。クライマックスで披露されることが多く、観客にとって最も華やかで盛り上がる瞬間です。伝統的に次の流れで構成されています。

1:アダージョ(Adagio)|男女2人で踊るゆったりとした場面。リフトやバランスで美しさを見せます。

2:ヴァリエーション(男性)|男性ダンサーのソロ。ジャンプや回転など力強い技術を披露。

3:ヴァリエーション(女性)|女性ダンサーのソロ。繊細さや安定感のある技術を見せます。

4:コーダ(Coda)|再び2人で踊る華やかな場面。速いテンポで高度なテクニックが次々と登場し、舞台は最高潮に盛り上がります。

特にオディール役のダンサーが魅せる32回転のフェッテ(片脚のみで回連続高速回転する技)は、最も有名な超絶技巧として知られています。この32回転は1895年に初演されたプティパ=イワノフ版で伝説的バレリーナ、ピエリーナ・レニャーニが初めて披露して以来、各国の一流バレリーナがこぞってチャレンジしてきた名物シーンです。目にも止まらぬ高速回転が決まるたびに会場から拍手喝采が起こり、舞台は最高潮の盛り上がりを見せます。近年はダンサーのテクニックの進化により、回転数が大幅に増えています。

脚を鞭のように振り出して推進力を生み、連続回転する技。日本語では「フェッテ」と呼ばれる。

fouetté=鞭打つように

en tournant=回転しながら

途中で2回転を挟むことができれば驚愕という時代もありました。ですが、ダンサーのテクニックが強くなり、3回転、それ以上回れるダンサーも出てきています。

また、王子役との華麗なリフト(持ち上げ)や息の合ったパートナリングにも注目です。

白鳥と王子のロマンティックな「白のパ・ド・ドゥ」(第2幕)

第2幕湖畔で踊られるオデットと王子のアダージョ(ゆったりした二人の踊り)は、もっとも叙情的でロマンティックな場面です。月光に照らされた湖を背景に、オデットが王子に身を預けるように寄り添いながら舞う姿は、出会ったばかりの2人の心の通い合いと純粋な愛情を象徴しています。切ないチェロのメロディ(「情景」の音楽)に合わせて繊細に踊られます。バレエ初心者の方も、オデット役ダンサーのしなやかな腕の動き(まるで白鳥の羽がはためくようなポール・ド・ブラ)や、王子に支えられてゆったりと回転する姿態の美しさにぜひ注目してみてください。

ただ、慣れていないと眠くなってしまうのでご注意を。

マイム

セリフが無い分、ダンサーの表情やマイム(身振り手振りによる演技)にも注目してみてください。第2幕、湖畔に舞台が移り、オデットが登場します。このシーンは2つのバージョンがあります。

1:マイム(パントマイムのように動きで物語を伝える)で伝える

2:ダンスで伝える

1:マイム

マイムの動きひとつひとつに明確な意味が与えられていますが、なんとなく言っていることがわかると思います。演技力のあるダンサーのマイムは説得力があり、一気に舞台に引き込まれます。英国ロイヤル・バレエ団より、ナターリヤ・オシポワとマシュー・ゴールディングです。

王子:「あなたは……。ここに……。なぜですか?」

オデット:「私は白鳥の王女なのです。」

王子:「あなたは王女なのですね。お目にかかることができて光栄です。」

オデット:「あちらを見てください。この湖は私の母の悲しみの涙から出来ています。」

王子:「あの……」

オデット:「お待ちになってください。あそこには、非道で私を白鳥に変えた悪魔がいます。」

王子:「そんな……」

オデット:「もし一人の男性が私を愛し、結婚し、真実の愛を約束してくれたら、私はもう2度と白鳥の姿に戻ることはありません。」

頭の上で円を描く仕草は「王冠=王女」、指で頬をなぞる仕草は「涙」、左手の薬指を指さす仕草は「結婚・愛」といった具合に決まった意味があります。こうしたパントマイムの意味を事前に知っておくと、物語をより深く理解できて面白いです。

2:ダンス

踊りだけで伝えるバージョンです。ボリショイ・バレエ団より、エフゲーニャ・オブラスツォーワとセミョーン・チュージンです。

プティパ=イワノフの振付

振付面では、やはりマリウス・プティパとレフ・イワノフの貢献を外すことはできません。1895年版においてプティパとイワノフは振付を分担し、プティパが主に宮廷のシーン(第1幕や第3幕の舞踏会)を、イワノフが湖畔のシーン(第2幕と第4幕)を担当しました。

具体的には、第1幕の宮廷庭園の華やかな踊りと第3幕の舞踏会(民族舞踊を含む)はプティパ、第1幕第2場と第4幕の白鳥たちが舞う湖の場はイワノフが振付しています。この分担によって、壮麗で技巧的なプティパ様式と、抒情的で詩情豊かなイワノフ様式が見事に融合し、『白鳥の湖』ならではの多彩な舞踊シーンが生まれました。特に「白鳥の群舞」やオデットと王子のパ・ド・ドゥなどはイワノフの繊細な振付が生きた名場面であり、しなやかな腕の動きやフォーメーション美は今日までほぼオリジナル通りに受け継がれています。

一方、プティパが手掛けた黒鳥のパ・ド・ドゥや華麗な宮廷舞踊には高度なテクニックや緻密な構成が盛り込まれ、観客を沸かせるクラシック・バレエの粋が凝縮されています。

その後も20世紀を通じて多くの振付家が『白鳥の湖』を改訂・再演出してきましたが、基本的な踊りの型はプティパ=イワノフ版を基礎としています。例外的に現代では大胆に振付を変更した斬新な解釈もありますが(後述)、白鳥たちの群舞や主要なパ・ド・ドゥの振付は、バレエ団によって多少の違いはあれど伝統的様式を踏襲することがほとんどです。こうした古典バレエの様式美と、チャイコフスキー音楽のロマンティシズムが重なり合う点こそ『白鳥の湖』が長く愛される理由です。

音楽と振付:チャイコフスキーの旋律

交響曲やオペラで腕を振るったチャイコフスキーが、交響的発想でバレエ音楽の水準を一段引き上げた最初期の代表例が『白鳥の湖』です。初演は成功と言えず、チャイコフスキーは落胆しましたが、音楽そのものは評価されました。

チャイコフスキーの旋律そのものが大きな聴きどころです。物語は現実(第1幕/第3幕=宮廷)と幻想(第2幕/第4幕=湖畔) を行き来します。序章から何度も登場する「白鳥のテーマ」(哀愁を帯びた有名な旋律)は物語全体の象徴であり、悲恋のムードを高めています。パリ・オペラ座バレエ団より。アニエス・ルテステュ、ジョゼ・マルティネスです。

また、第1幕の華やかなワルツ、第3幕の多彩な民族舞踊の音楽、フィナーレの劇的なラストシーンのクライマックスなど、クラシック音楽の名曲として独立して演奏会でも愛されるナンバーが満載です。

チャイコフスキーは『白鳥の湖』でバレエ音楽に交響曲的な重厚さと叙情性を持ち込みました。19世紀当時、それまでのバレエ音楽は職人的な作曲家が手掛ける「踊りの伴奏」的な位置づけでしたが、チャイコフスキーはオペラや交響曲で磨いた音楽技法をバレエに投入し、テーマ動機の反復やドラマティックな展開によって物語を音で語ろうとしました。そのため初演時には「音楽が複雑すぎる」と批判され理解されなかったものの、のちにプティパらによって蘇演された際には音楽と舞踊の見事な調和が高く評価されました。

たとえば第2幕の「情景」の旋律は白鳥たちの哀しみを象徴し、第4幕終盤では同じ旋律がクライマックスで壮大に再現されて悲劇的結末を暗示するなど、チャイコフスキーならではの劇的な音楽構成が光ります。また第3幕では各国の踊り(チャルダッシュやマズルカなど)にその民族色を感じさせるメロディを用いるなど、色彩豊かなオーケストレーションも魅力です。

元々フィナーレは、オデットと王子が湖に呑まれて命を落とす筋書きです。「白鳥の冠がふたたび悪の手に……オデットは王子の腕の中で息絶え、二人は湖に飲み込まれる」と台本に明記されていました。

過去作からの引用

チャイコフスキーは自作のオペラ素材を要所で再加工しました。『ウンディーナ』の楽曲を第2幕「白鳥の踊り」第5変奏に、『ヴォエヴォダ(地方長官)』は第4幕の間奏曲とフィナーレ冒頭に取り入れられています。失敗作とされた作品の中から、印象的な曲を勝負所で引用しています。

オペラ『ウンディーナ』から引用されているのが、第2幕のパ・ド・ドゥです。マリインスキー・バレエ団より、ウリヤーナ・ロパートキナ、ダニーラ・コルスンツェフです。

続いて、第4幕の王子がオデットに許しを請うシーンです。オペラ『地方長官』からの引用です。パリ・オペラ座バレエ団より、ユーゴ・マルシャンです。

チャイコフスキーのこの革新的手法は後のバレエ作曲家にも大きな影響を与え、『白鳥の湖』の音楽はバレエ史上最高峰の名曲と評価されています。

リッカルド・ドリゴ

現在の主流となっている『白鳥の湖』は、チャイコフスキーが想定した曲順とは違います。大きな役割を果たした人物がリッカルド・ドリゴです。

1877年、初演は振付の弱さや音楽の「交響曲的すぎる」複雑さが批判され伸び悩みます(ただし上演自体は続いた)。これが改訂の出発点となりました。1895年、プティパ(第1・3幕)×イワノフ(第2・4幕)×ドリゴ(指揮・楽譜改訂)の分担で初演され、以後ほぼすべての上演の基礎になっています。

変更箇所は下記のとおりです。ドリゴが「並べ替えだけ」という理解は誤りで、実際は編曲(オーケストレーション)とカット・挿入を伴う包括的な改訂でした。改訂に関しては、チャイコフスキーの弟モデストに承認の下行われました。

| 原典No. / 曲名 | ドリゴの処置 |

|---|---|

| No.5 二人の道化のパ・ド・ドゥ(全体) | 第3幕へ転用し、いわゆる黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥとして大幅再構成 |

| No.5-2 アンダンテ(アダージョ) | 終盤のA長調アレグロ(独奏バイオリン)をカットし、エピローグを作曲挿入 |

| No.5-3 テンポ・ディ・ヴァルス | 終止形を作り替え(原典のコーダ連結を外し、末尾2小節削除+新1小節追加) |

| No.13(白鳥の諸舞曲) | 並び替え+No.13-3(ワルツ再現)削除 |

| No.13-5 パ・ダクシオン (グラン・アダージョ) |

原典のEs♭長調アレグロ終結を削除し、ドリゴ作のエピローグを付加 |

| チャイコフスキーが挿入した パ・ド・ドゥ |

削除 |

| 第3幕:黒鳥のパ・ド・ドゥ内 オディール ヴァリエーション |

18の小品 Op.72-12「レスピエーグル(いたずら者)」をドリゴが管弦楽化し挿入 |

| No.24 第3幕フィナーレ | No.17のワルツ回想をカット |

| No.25 間奏曲 | 調性移行のため編集・改作 |

| No.26 情景 No.27 小白鳥(第4幕頭) |

いずれも削除し、Op.72-11 ヴァルス・ブルエットを新設 |

| No.28(第4幕の主場面) | 26小節目にOp.72-15「ウン・ポーコ・ディ・ショパン」を管弦楽化して挿入 「嵐の音楽」を削除/終盤の金管の強奏を弱める |

チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ

1877年、モスクワ公演で主役のアンナ・ソベシチャンスカヤが第3幕の見せ場強化を望み、プティパに新パ・ド・ドゥを依頼します。こうしたスターの要望による音楽の差し替えは当時よくある慣行でした。プティパはチャイコフスキーではなく、ミンクスの音楽でシーンを用意します。

これを知ったチャイコフスキーは抗議し、自作の新しいパ・ド・ドゥを書いて差し替えました。しかも、振付を直さずに済むよう、ミンクス版と構成を音符単位で合わせたスコアを作成しました。ところがこの追加曲は出版譜に含まれていなかったため、その後の改訂(1895年)の時点でプティパの手元にはなく、代わりに第1幕の音楽を第3幕へ転用したものが、今日おなじみの「黒鳥のパ・ド・ドゥ」になりました。失われていたチャイコフスキー版の楽譜は1953年にボリショイの資料庫で発見され、1960年にバランシンが『チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ』として初演して、独立した名品として蘇ったのです。

「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」に関してはこちらで紹介しています。

各国主要バレエ団による『白鳥の湖』のバージョン比較

クラシックバレエの人気演目ゆえ、世界中の主要バレエ団がそれぞれ特色ある『白鳥の湖』のプロダクション(上演版)を持っています。

代表的なバージョンだけでもこれだけあります。

1895年:マリウス・プティパ、レフ・イワノフ版(マリインスキー・バレエ団)

1901年:アレクサンドル・ゴルスキー版(ボリショイ・バレエ団)

1933年:アグリッピナ・ワガノワ版(キーロフ・バレエ団 → 現在はマリインスキー・バレエ団)

1934年:ニコライ・セルゲイエフ版(ヴィック・ウェルズ・バレエ団 → 現在は英国ロイヤル・バレエ団)

1950年:コンスタンチン・セルゲイエフ版(キーロフ・バレエ団→現在はマリインスキー・バレエ団)

1951年:ジョージ・バランシン版(バレエ協会→現在はニューヨーク・シティ・バレエ団)

1953年:ウラジーミル・ブルメイステル版(モスクワ音楽劇場バレエ)

1963年:ジョン・クランコ版(シュツットガルト・バレエ団)

1964年:ルドルフ・ヌレエフ版(ウィーン国立歌劇場バレエ団)

1969年:ユーリー・グリゴローヴィチ版(ボリショイ・バレエ団)

1976年:ジョン・ノイマイヤー版(ハンブルク・バレエ団)

1981年:ピーター・ライト版(サドラーズ・ウェルズ・ロイヤル・バレエ団 → 現在はバーミンガム・ロイヤル・バレエ団)

1984年:ルドルフ・ヌレエフ版(パリ・オペラ座バレエ団)

1987年:マッツ・エック版(クルベリ・バレエ団)

1987年:アンソニー・ダウエル版(英国ロイヤル・バレエ団)

1995年:マシュー・ボーン版(アドヴェンチャーズ・イン・モーション・ピクチャーズ)

2000年:ケヴィン・マッケンジー版(アメリカン・バレエ・シアター)

2001年:ユーリー・グリゴローヴィチ版(ボリショイ・バレエ団)

2002年:グレアム・マーフィー版(オーストラリア・バレエ団)

2016年:アレクセイ・ラトマンスキー版(チューリッヒ・バレエ団)

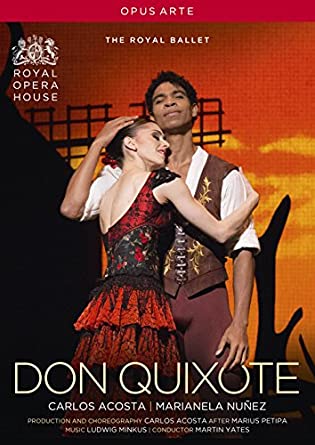

2018年:リアム・スカーレット版(英国ロイヤル・バレエ団)

一気に紹介

上記の中から結末の演出の違いや振付の改訂など、下記バレエ団のバージョンを紹介します。

| 初演 | 振付師 | バレエ団 | 劇場名/都市 |

|---|---|---|---|

| 1895年 | マリウス・プティパ/レフ・イワノフ | マリインスキー・バレエ団 | マリインスキー劇場/サンクトペテルブルク |

| 1950年 | コンスタンチン・セルゲーエフ | キーロフ・バレエ団(現マリインスキー) | キーロフ劇場/レニングラード |

| 1953年 | ウラジーミル・ブルメイステル | スタニスラフスキー&ネミロヴィチ=ダンチェンコ劇場バレエ団 | スタニスラフスキー=ネミロヴィチ=ダンチェンコ・モスクワ音楽劇場/モスクワ |

| 1963年 | ジョン・クランコ | シュツットガルト・バレエ団 | シュツットガルト歌劇場(オペラハウス)/シュツットガルト |

| 1969年 | ユーリー・グリゴローヴィチ | ボリショイ・バレエ団 | ボリショイ劇場/モスクワ |

| 1976年 | ジョン・ノイマイヤー | ハンブルク・バレエ団 | ハンブルク州立歌劇場/ハンブルク |

| 1984年 | ルドルフ・ヌレエフ | パリ・オペラ座バレエ団 | パレ・ガルニエ/パリ |

| 1987年 | アンソニー・ダウエル | 英国ロイヤル・バレエ団 | ロイヤル・オペラ・ハウス(コヴェントガーデン)/ロンドン |

| 1995年 | マシュー・ボーン | アドヴェンチャーズ・イン・モーション・ピクチャーズ | サドラーズ・ウェルズ劇場/ロンドン |

| 1999年 | ピーター・マーティンス | ニューヨーク・シティ・バレエ団 | ニューヨーク・ステート・シアター(現デヴィッド・H・コーク・シアター)/ニューヨーク |

| 2000年 | ケヴィン・マッケンジー | アメリカン・バレエ・シアター(ABT) | ケネディ・センター・オペラハウス/ワシントンD.C. |

| 2001年 | ユーリー・グリゴローヴィチ | ボリショイ・バレエ団 | ボリショイ劇場/モスクワ |

| 2002年 | グレアム・マーフィー | オーストラリア・バレエ団 | ステート・シアター(ヴィクトリア・アーツ・センター)/メルボルン |

| 2018年 | リアム・スカーレット | 英国ロイヤル・バレエ団 | ロイヤル・オペラ・ハウス(コヴェントガーデン)/ロンドン |

ボリショイ・バレエ版(モスクワ)

ロシア・モスクワの名門ボリショイ・バレエ団では、ソ連時代から受け継がれた独自の『白鳥の湖』が発展してきました。特に有名なのがユーリー・グリゴローヴィチによる改訂版です。グリゴローヴィチは1969年にボリショイ劇場で『白鳥の湖』を発表し、以後ボリショイの看板レパートリーとして長年上演されました。ラストシーンで王子がロットバルトを打ち倒しハッピーエンドを迎える勧善懲悪の結末です。ソ連時代、政府の意向から「善が悪に勝利する結末」、すなわち王子と白鳥が生き延びて結ばれる結末が好まれた歴史的背景があります。グリゴローヴィチ版はこの指示を反映していて、王子がロットバルトに殺されそうになるもののオデットの愛の力で逆転勝利するという結末です。このソ連版が日本に取り入れられたため、多くの日本のバレエ団の結末に影響を与えています。このグリゴローヴィチ版では、ロットバルトの踊る場面が多く取り入れられたのも特徴で、ボリショイらしいダイナミックさが際立ちます。

その後、2001年にグリゴローヴィチ自身が演出を改訂し、新版では悲劇的結末へ変更されました。現在上演されているグリゴローヴィチ新版では、最終幕で王子はロットバルトに敗北しオデットは連れ去られてしまうという、悲恋に終わる幕切れになっています。愛の誓いを破った罰として王子が一人嘆きに暮れるエンディングは非常に切ないバッドエンドです。音楽面でも新版では第4幕のクライマックスであえて有名な「情景」のテーマが流れるアレンジが加えられています。

ボリショイ版は時代に合わせて結末が変更されてきましたが、豪快で華やかなボリショイ・スタイルは一貫しています。ボリショイのダンサーは大柄でパワフルな舞踊を得意とし、第3幕での王子のソロ(バリエーション)にオリジナルの曲(「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」の男性ソロ曲)を用いるなど、細部にも独自色があります。衣装や演出もモスクワ的な豪華さがあり、「ロシアの誇り」にふさわしいスケールの大きい『白鳥の湖』と言えます。

マリインスキー・バレエ版(サンクトペテルブルク)

サンクトペテルブルクのマリインスキー・バレエ(旧称:キーロフ・バレエ)は、『白鳥の湖』発祥の地と言えるバレエ団です。1895年にプティパ=イワノフ版を初演した伝統を持ち、その後も幾度か改訂が行われましたが、なかでもアレクサンドル・ゴルスキー&フョードル・ロプホフ版(1920年代)やコンスタンチン・セルゲーエフ版(1950年初演)が長く受け継がれてきました。とりわけセルゲーエフ版はプティパ=イワノフ版の雰囲気を大切に守りつつ、写実的な演出を取り入れたのが特徴で、結末は王子とロットバルトの一騎討ちでロットバルトの翼をもぎ取って倒すというものになっています。

実際、現在のマリインスキー版『白鳥の湖』でもクライマックスで王子がロットバルト(フクロウの化身)の片翼を引きちぎり、悪の魔力を打ち破るハッピーエンドの演出が主流です。翼をもがれたロットバルトが苦しみながら倒れる中、呪いの解けたオデットが人間に戻って王子と結ばれるという結末で、勧善懲悪が明快に描かれます。

マリインスキー版の魅力は、ペテルブルク伝統の優美さにあります。ボリショイに比べると上品で洗練された踊りが多く、群舞のフォーメーションもゆとりを持って見せる傾向があります。また音楽的にもオーソドックスで、チャイコフスキー原典の楽曲構成を重視するスタイルです(例:第3幕の「黒鳥のパ・ド・ドゥ」で、初演版追加の音楽を用いる版も保持しています)。衣装や美術も伝統的で、白鳥たちのチュチュは純白や淡い色、王子の衣装は優雅な宮廷風と、古典主義の美観が貫かれています。マリインスキーのスターたちの演じるオデット/オディールは、気品と芸術性で世界を魅了してきました。伝統を誇るマリインスキー版は「ロシア宮廷バレエ」として一見の価値があります。

ブルメイステル版(モスクワ)

ソ連の振付家ウラジーミル・ブルメイステルによる1953年版は、物語の筋を明快にするためプロローグ(オデットがロットバルトの魔法で白鳥になる)とエピローグ(解放され人間に戻る)を導入したことが最大の特徴です。音楽もチャイコフスキーの全楽曲を積極的に用い、しばしば省かれる「王子のセレナード」や嵐の音楽なども活かしてドラマを作り出しています。

結末は王子がロットバルトに勝利し、オデットが解放されるハッピーエンドです。オディールが洗練された貴婦人寄りに描かれ、「なぜ王子がオデットと勘違いしてしまうのか」という点に説得力を与えます。1960年にはパリ・オペラ座が採用して西側でも広まりました。現在、日本の東京バレエ団もこのバージョンを採用しています。

英国ロイヤル・バレエ版(ロンドン)

英国ロイヤル・バレエ(ロンドン)は、1950年代に旧ソ連から亡命した振付家セルゲーエフが伝えたプティパ=イワノフ版を基に、西欧で初めて『白鳥の湖』全幕を上演した歴史を持ちます。以来、ニネット・ド・ヴァロワ、フレデリック・アシュトン、アンソニー・ダウエルなど名だたる振付家・芸術監督が手を加え、英国流の洗練された『白鳥の湖』を作り上げてきました。

ロイヤル・バレエ版の特徴の一つは、ドラマ(演劇性)を重視していることです。英国といえば「演劇」と言われるだけあり、ロイヤル版では物語性を丁寧に描く演出がなされています。たとえばプロローグ(序幕)にオデットが白鳥に変えられる場面を追加した演出版もあり、王子とオデットの心理描写に重きを置いています。また舞台美術や衣装にもロイヤルらしい重厚な伝統美が感じられ、宮殿のセットはヴィクトリア朝の宮廷を彷彿とさせる格式高さです。

結末については長年、悲劇的ロマンチックな結末が採用されてきました。ロイヤル・バレエの古典版(アシュトン&ダウエル版など)では、第4幕でオデットが絶望して湖に身を投げ、後を追って王子も入水自殺します。すると魔力の源であるオデットを失ったロットバルトは白鳥たちに取り囲まれ、最後に打ち倒されるか、あるいはショックで絶命します。そして亡くなった二人の魂が天上で結ばれる……という、悲しいながら愛の勝利を感じさせる幕切れです。

この「2人とも命を落とすが死後に結ばれる」という結末は、西側諸国で広く上演されてきた代表的バージョンで、ロイヤル版もそれを踏襲しています。ロットバルトも人間の姿(貴族風)と怪物の姿の2役に分けて登場し、特に怪物ロットバルトは着ぐるみ的な衣装で登場するなど演劇的な演出が特徴です。

なお2018年には若手振付家リアム・スカーレットによる新演出が発表され、こちらでは第4幕の結末にやや変化があります。スカーレット版では、オデットが自らの死によって呪いを破り王子を救うという解釈が盛り込まれました。具体的にはロットバルトとの戦いの中で王子が気絶している間にオデットが一人で命を落とし、人間の姿に戻った彼女の亡骸を抱きしめる王子の背後に白鳥の姿のオデットの魂が現れる、という演出です。この結末では王子は生き残り、オデットの魂が彼を見守るという切なくも救いのあるラストとなっています。解釈は異なるものの、いずれにせよロイヤル・バレエ版の『白鳥の湖』は愛と犠牲のドラマを重んじた感動的な舞台として定評があります。

パリ・オペラ座バレエ版(フランス)

フランスのパリ・オペラ座バレエ団では、1984年に伝説的ダンサーのルドルフ・ヌレエフが演出振付した『白鳥の湖』が有名です。ヌレエフ版はドイツ・シュツットガルトバレエのジョン・クランコ版(1963年)の影響を受けており、物語を単なるおとぎ話ではなく王子の内面的悲劇として掘り下げたのが特徴です。ヌレエフは王子ジークフリートを物語の中心に据え、彼の幻想と現実の交錯として『白鳥の湖』を描きました。

ロットバルトが王子の家庭教師として寄り添う存在として登場し、王子の心の闇を象徴する演出がなされています。エトワールが配役され、ロットバルトが王子と同等に踊る重要な役です。第3幕では王子・オデット・ロットバルトの三者が絡む振付があり、愛と誘惑の三角関係がより複雑に描かれます。

結末は非常にビターな悲劇です。王子がロットバルトとの戦いに敗れて命を落とし、オデットはロットバルトに連れ去られてしまいます。つまり、ロットバルトの勝利に終わるエンディングで、愛し合う二人は引き裂かれたままとなります。王子が最後に絶望の中で息絶える様子が強調され、従来の「死後に魂が結ばれる」という救済すらありません。この容赦ない幕切れには賛否ありますが、「音楽の高まりが悪の勝利を描いているように聞こえる」という解釈から、あえて徹底した悲劇にしたとも言われます(実際、第4幕の盛り上がる音楽に合わせてロットバルトが勝ち誇る演出がなされています)。心理劇としての『白鳥の湖』を追求した異色作で、王子役ダンサーの演技力と技量が試される作品です。

近年もパリ・オペラ座バレエで上演され続けており、ダンサーたちはこの重厚なバージョンを通じて芸術性を示しています。僕個人的には、古典の形式をとった『白鳥の湖』で一番好きなバージョンです。

なぜジークフリート王子はオデットとオディールを間違える?

ヌレエフ版では舞台美術そのものが王子の「心の部屋」として設計され、白鳥(理想)と黒鳥(誘惑)は王子の内面が生み出す影のように現れます。つまり、王子は「見たいものを見てしまう」という心のクセに自分で拍車をかけています。その上でロットバルトの陰謀に絡め取られていくのです。オデットとオディールの取り違えは単なるドジではなく、幻想に身を委ねた若さと欲望の代償として説得力があります。

同時に、「好きな人の顔を意外と覚えていないことがある」という感覚。小説家マルセル・プルーストが『失われた時を求めて』で記憶と錯覚というテーマで記しています。パリ・オペラ座でバレエ化されています。『白鳥の湖』の「見間違い」と好対照です。

オーストラリア・バレエ団版(メルボルン)

オーストラリア・バレエ団の『白鳥の湖』と言えば、何と言っても振付家グレアム・マーフィーによる2002年初演の現代版が有名です。マーフィー版は原作のキャラクター設定を大きく変え、20世紀の現代的なラブストーリーに置き換えた大胆な再解釈です。物語は王子、王子の元恋人である男爵夫人、そして婚約者となる若いプリンセス(ダイアナ妃を思い出させる)の三角関係として再構築されており、愛憎劇となっています。

オデットに相当する人物は心優しい「プリンセス」、オディールに相当するのは妖艶な「バロンネス・フォン・ロットバルト」(ロットバルト男爵夫人)という設定です。通常のオデットとオディール二役を1人で演じることはなく、白鳥に変えられる魔法も比喩的な扱いとなっている点が他のバージョンと大きく異なります。

マーフィー版のストーリーは、放蕩者の王子が結婚相手のプリンセス(オデット)よりも元恋人の妖しい男爵夫人(黒鳥役)に心を奪われたことから悲劇が始まります。結婚式の日、心が乱れたプリンセスは精神を病んでしまい、その妄想の中で自分を白鳥に投影します。第2幕ではその妄想世界として「白鳥たちの湖」が描かれ、白鳥はプリンセスの心の象徴となっています。やがて正気を取り戻したプリンセスは、第3幕の舞踏会に美しく現れてロットバルト男爵夫人を見返しますが、最終的に心が再生することはなく、愛も自我も崩壊してしまう……という胸が痛むような結末です。

見どころは、なんと言ってもマーフィー独自の振付とドラマ性です。伝統的な振付を踏襲する部分もありますが、例えば黒鳥の32回転の音楽が全く別の場面で使われたり、4羽の白鳥の踊りにユニークなツイストが加えられたりと、音楽の使い方も斬新です。白鳥役のダンサー達はトウシューズを履きつつもよりモダンな身のこなしで、古典とは一味違う美学を見せます。第1幕で王子の浮気に絶望したプリンセス(オデット役)が狂乱する場面や、第3幕で華麗にドレスアップして舞踏会に登場する場面など、バレエでここまで人間の生々しい感情を描けるのかと驚くほど人間ドラマが濃密です。この革新的なマーフィー版は初演当初こそ物議を醸しましたがすぐに高い評価を受け、今やオーストラリア・バレエ団の代表作となりました。

ちなみに、この物語はイギリス王室の故ダイアナ妃の悲劇を重ね合わせているとも言われます。オーソドックスな白鳥とは大きく異なりますが、現代にも通じる愛と狂気の物語として強いメッセージ性を持ったバージョンです。

ダイアナ妃、チャールズ皇太子、カミラ夫人の三角関係を元にしたバレエ作品です。スキャンダルな内容でありながら人間ドラマが詰まった名作がグレアム・マーフィー版「白鳥の湖」です。

古典を含め、僕が一番好きな『白鳥の湖』です。ちなみに、オーストラリア・バレエ団は古典版もレパートリーにあります。

アメリカン・バレエ・シアター(ABT)版(ニューヨーク)

米国を代表するABT(アメリカン・バレエ・シアター)の『白鳥の湖』は、芸術監督を務めたケヴィン・マッケンジー振付によるプロダクション(1990年代初演)が知られています。ABT版は基本的にプティパ=イワノフ版に忠実なクラシカル路線ですが、いくつか独自の演出も見られます。その一つがロットバルトの扱いで、ABT版ではロットバルト役を二人のダンサーが演じ分けます。第1幕と第3幕では人間に変装したロットバルト(口髭を蓄えた貴族風の悪人)として登場し、第2幕と第4幕では怪物のロットバルトとして登場するという設定です。これにより、王子を誘惑する場面では美しい人間姿で陰謀を巡らし、湖では怪物として白鳥たちに恐怖を与えるという二面性が表現されています。

結末は、ABT版もロイヤル版同様に悲劇寄りのロマンチックエンドです。最終幕でオデットは王子の誓いが破られたことに絶望し湖に身を投げます。それを見た王子も後を追って入水し、二人とも命を落としてしまいます。ロットバルトはオデットを失ったショックで力を失い、悪は滅びます。亡くなった王子とオデットの魂が天に昇り永遠に結ばれる……という結末で、愛の犠牲によって呪いが破られる筋書きです。ABT版ではこの場面でオデットが王子にもロットバルトにも怒りを見せる激しい表現があり、死を選ぶ直前のオデットのドラマが強調されています。

総じてABT版は正統的な中にもアメリカらしいドラマチックさがあり、視覚効果(第4幕での光の演出など)にも凝った舞台です。

ニューヨーク・シティ・バレエ(NYCB)版

NYCBは、ジョージ・バランシンゆかりのモダンなカンパニーですが、古典形式の『白鳥の湖』も上演しています。主に上演されているのは1996年ロイヤル・デニッシュ・バレエで初演、1999年 NYCB初演のピーター・マーティンス振付版です。マーティンス版は、古典の名場面を残しつつNYCBらしいテンポの速い明快なスタイルを織り交ぜた意欲作となっています。例えば湖畔のシーンはバランシン振付の一幕物『白鳥の湖』(かつてNYCBで上演されていた短縮版)の振付を引用しており、伝統とモダンの折衷が図られています。また第3幕では、新たにロシア風の情熱的な民族舞踊を追加したり、3人の女性と1人の男性による高度なパ・ド・カトル(四人舞)を盛り込んだりと、他では見られないユニークな見せ場が設定されています。全体としてパントマイムや演技は削ぎ落とされ、純粋にダンスの躍動感を前面に出した構成になっているのがNYCB版の持ち味です。

結末について、マーティンス版は「曖昧な結末」を取っています。「ハッピーエンドでも悲劇エンドでもない」独特のラストシーンです。物語終盤、王子はロットバルトと戦って倒します(愛の力がロットバルトに打ち勝つ形)。しかし呪いが完全には解けず、オデットは白鳥の仲間たちのもとへ戻ってしまいます。人間の姿のまま一緒に生きることを選ばず、彼女は再び白鳥として群れと共に飛び去るのです。王子は一人生き残り、湖畔で悲しみに暮れる……という幕切れになっています。

この演出は「オデットが自らの意思で白鳥の世界へ帰ったのか、呪いが解けなかったのか定かでない」という解釈の余地を残し、オデットの自立を表しているとも言われます。観客によって様々に感じ取れる結末であり、「死ぬわけではないし、結ばれもしない」という中間的な余韻がNYCB版ならではです。この結末は、「フィナーレで流れる音楽が悲劇的なため、心中劇にはしない」というマーティンスの狙いとも言われ、クラシックファンの間でも議論を呼びました。

なおNYCBはバランシンが1951年に振付けた一幕版『白鳥の湖』も伝統的にレパートリーに持っています。バランシン版は第2幕を中心に抜粋した短い作品で、解釈よりも踊りそのものを楽しむ内容です。

ハンブルク・バレエ版(ドイツ)

ハンブルク・バレエ団では、芸術監督ジョン・ノイマイヤーが1976年に発表した異色作『幻想~「白鳥の湖」のように』が有名です。19世紀バイエルン国王のルートヴィヒ2世(いわゆる「狂王ルートヴィヒ」)の生涯と『白鳥の湖』の物語を重ね合わせた大胆な構成となっています。ノイマイヤーは、ルートヴィヒ2世が『白鳥の湖』初演を絶賛し、そして保護した歴史に着想を得ています。

ルートヴィヒ2世自身をジークフリート王子になぞらえ、現実と幻想を交錯させる独自のドラマを創作しました。物語中、主人公の王子は実在のルートヴィヒ2世であり、彼の精神世界に『白鳥の湖』の登場人物たちが幻影として現れる構造になっています。王子の周囲の人々(母后や婚約者)は『白鳥の湖』のキャラクター(王妃やオディール)と二重写しになり、王子の心の葛藤や隠された願望を象徴しています。例えば、王子は現実において自らの結婚に悩み孤独を深めていきますが、幻想の中では白鳥オデットとの純愛に救いを求めます。またノイマイヤー版では、王子の同性の親友に対する感情も暗示され、白鳥の物語と平行してルートヴィヒ2世の内なる愛と苦悩が描かれます。

クライマックスでは、現実の王(ルートヴィヒ2世)は悲劇的最期を迎え、幻想の中で白鳥の王女オデットも消え去ります。王子(=ルートヴィヒ2世)は愛を得られないまま狂気の中で命を落とすという、非常に重厚で悲劇的な結末です。ノイマイヤー版は、解釈が観客に委ねられているとも言われます。バレエと言うより一編の舞台劇・心理劇に近く、プティパ=イワノフ版のような華麗な群舞は抑えめで、代わりに主人公の内面を象徴する場面が多用されています。

音楽は基本的にチャイコフスキーの楽曲を用いながら、一部順番を入れ替えたり補足の曲を加えたりしてドラマを再構成しています。

この作品は賛否両論ある実験的作品ですが、ノイマイヤーの代表作として現代バレエの名作と評価する声もあります。何より「白鳥の湖」というおとぎ話を現実の歴史と人間に結び付けた大胆さは唯一無二で、深い余韻を残します。ハンブルク・バレエ団は定期的にこの作品を上演しており、ノイマイヤー独特の世界観を伝えています。

シュツットガルト・バレエ版(ドイツ)

シュツットガルト・バレエ団では、振付家ジョン・クランコが1963年に手掛けた『白鳥の湖』が知られていました。クランコ版は当時として斬新な解釈で、その後の西側バレエ団の悲劇版『白鳥の湖』に大きな影響を与えたと言われます。クランコ版最大の特徴は、救いのない悲劇的な結末です。第4幕、王子はロットバルトとのもみ合いの末、湖に落とされ溺死してしまいます。オデットはそれを目の当たりにして悲嘆に暮れますが、ロットバルトの魔力によってオデット自身も白鳥の姿に戻されてしまい、悲しみの中で湖を泳ぎ去ります。

つまり王子は死に、オデットは白鳥のまま生き残って人間には戻れない、という非常に残酷な幕切れです。ロットバルトは何の罰も受けず勝ち逃げ同然で物語が終わるため、観客に強烈な虚無感を残します。また、通常は美しく表現される白鳥ですが、メイク・照明によりどちらかというと妖怪に近い不気味さを備えた白鳥となっています。

クランコ版は現在では上演されていませんが、「愛が報われない悲劇としての『白鳥の湖』」の路線はヌレエフ版などに継承されました。なおシュツットガルト・バレエ団では近年、他の振付家による新たなプロダクションも模索されています(例えば同団出身の振付家パトリック・ドゥ・バナが再解釈版を制作するなど)。しかしクランコ版の徹底した悲劇性は伝説として語り継がれ、オリジナルのハッピーエンド版とは対極にある解釈としてバレエ史に刻まれています。

マシュー・ボーン版(ロンドン)

1995年サドラーズ・ウェルズに初演されました。最大の革新は、女性が踊る白鳥たちを男性ダンサーの群舞に置き換え、物語を王子の心理劇として再構築した点です。王子と「スワン/ストレンジャー」の関係、女王や官僚(プライベート・セクレタリー)との確執を軸に、クラブや宮廷舞踏会など現代的場面と古典音楽が交錯します。

ラストは収容施設での悪夢のクライマックス。群れに引き裂かれたスワンが消え、王子は息絶え、最後に二人の象徴的な再会という悲劇で幕を閉じます。

ウェストエンド(ロンドンの劇場街)、ブロードウェイにおいて最長ロングランのバレエとなり、トニー賞3部門(振付・演出・衣装)とオリヴィエ賞を含む30以上の国際賞を受賞しています。2018年にはデザインを刷新したリバイバル版が制作され、誕生30周年の現在も英紙各紙が「ダンスを変えた作品」として評価を更新しています。

日本にも頻繁に来日し、日本人として首藤康之さんが主役を踊っています。

以上、主要なバレエ団による様々な『白鳥の湖』のバージョンをご紹介しました。

同じ作品でありながら、結末の解釈ひとつでこれほど物語の印象が変わるというのは驚きです。もともと1877年の初演版は悲劇的な結末でしたが、1920年代以降のソ連で社会主義の理想になぞらえて結末がハッピーエンドに改変される歴史的経緯もありました。

チャイコフスキーの音楽はパブリックドメインとなっているため自由な創作を許します。そのため、その後も各国で振付家たちが独自の美学や思想をこの名作に投影してきました。ぜひ機会があれば、違うバージョンの『白鳥の湖』を見比べて、それぞれの演出の意図や特徴を味わってみてください。

チャイコフスキー三大バレエとの比較

最後に、チャイコフスキーが遺した他の2大バレエ、『眠れる森の美女』と『くるみ割り人形』と比較して『白鳥の湖』の特徴をまとめてみます。

ジャンルと雰囲気

『白鳥の湖』は悲恋を描くロマンティック・バレエであり、全体に叙情的かつドラマティックな雰囲気です。これに対し『眠れる森の美女』(1890年初演)はおとぎ話の王道を行くグランド・バレエ(大作バレエ)で、妖精の祝福や王子の救済によるハッピーエンドが描かれる華やかな作品です。『くるみ割り人形』(1892年初演)はクリスマスが舞台のファンタジー・バレエで、子供の夢の中の冒険を描く可愛らしく楽しい作品です。それぞれ物語のトーンが異なり、『白鳥』は哀感、『美女』は荘厳さ、『くるみ割り』は夢と遊び心が際立ちます。

主役の性格

『白鳥の湖』では、1人2役の主役(白鳥=乙女、黒鳥=魔性)という難役です。一方『眠れる森の美女』のオーロラ姫は優雅でひたむきなプリンセス、『くるみ割り人形』のクララ(マリー)はあどけない少女と、主役の性格付けも様々です。中でも白鳥(オデット/オディール)は演技的・技術的難易度が特に高く、バレエダンサーにとって力量を示す試金石とも言われます。

踊りの様式

『白鳥の湖』はドラマティックな作品で、アダージョ(ゆったりした二人舞踊)から超絶技巧のヴァリエーション(ソロ)までバランス良く配置されています。『眠れる森の美女』は、格式高い群舞、典雅で古典舞踊の極みです。『くるみ割り人形』は子供の夢という設定から、キャラクター舞踊(スペイン、アラビア、中国、ロシアなどお菓子の国の多彩な踊り)が多く、バレエ初心者にも分かりやすいショー的要素があります。

三作を比べると、『白鳥の湖』はロマンティック、『眠れる森の美女』は古典の威厳、『くるみ割り人形』は祝祭的な楽しさがそれぞれ際立っていると言えます。

音楽の特色

いずれもチャイコフスキーの名曲揃いですが、『白鳥の湖』は彼が最初に作曲したバレエ音楽で試行錯誤もあった作品です。メインテーマの印象的な旋律や劇的な展開力が特徴で、後の二作に比べると哀愁と力強さが前面に出ています。『眠れる森の美女』の音楽はチャイコフスキー自身「自分の最高傑作」と語ったほど完成度が高く、格調高い華麗さに満ちています。特に「ローズ・アダージョ」は優雅そのものです。『くるみ割り人形』は親しみやすいメロディの宝庫で、「花のワルツ」や「金平糖の精の踊り」など耳に残る可愛らしい曲が多く、チャイコフスキーのロマン派作曲家としての多彩さが楽しめます。

それぞれ異なる魅力を持つ三作品を観比べてみると、チャイコフスキー音楽と19世紀バレエの奥深さをより感じられるはずです。

評価される日本人の解釈(森下洋子という到達点)

『白鳥の湖』は、若い王子ジークフリートの未熟さと迷いが悲劇を招く物語です。第3幕で「相手を取り違えてしまう」という過ちが物語を加速させ、ヒロインのオデットは試練に直面します。こうした展開のなかで、日本を代表するプリマ・バレリーナ森下洋子さんのオデットは、儚さと気高さ、そして「赦し」の感情を同居させた解釈で幅広く支持を集めました。その柔らかい叙情と芯の強さ、フィナーレで見せる包容のニュアンスは物語に厚みを与える、と評価されています。特に「赦し」という新たな価値観を提示した点で評価が高いです。

森下さんはヴァルナ国際バレエコンクール金賞(1974)、ローレンス・オリヴィエ賞(1985)など数々の受賞歴を持ち、パリ・オペラ座やメトロポリタン歌劇場をはじめ世界の大劇場に客演し、日本のバレエを世界水準へ押し上げた先駆者の一人です。

技術面でも、フェッテの安定感やコーダの切れ味が評価されていますが、森下さんの真価は音楽性と役づくりにあります。王子の過ちを糾弾するだけでなく、「赦す」オデットとして悲劇を超える気高さを示す。その演技の方向性が、作品を単なる勧善懲悪ではない大人のドラマへと引き上げてきました。

人気バレエ漫画『SWAN』でも取り上げられています。

元祖バレエのスポ根マンガです。

オススメDVD

『白鳥の湖』の王道は、初演を行ったマリインスキー・バレエ団です。今は引退してしまいましたが、20年ほど『白鳥の湖』を踊らせるならこの人というダンサーがいました。それがウリヤーナ・ロパートキナです。

2,000円ほど。円熟期のウリヤーナ・ロパートキナとダニーラ・コルスンツェフによる名演です。僕も実際に見たことがありますが、舞台全体の空気がピリッとしていて緊張感のある『白鳥の湖』です。日本でもかなりの人気を誇っていました。

さまざまなバージョンのなかで1895年のプティパ=イワノフ版の振付にもっとも近いのは、1987年につくられたアンソニー・ダウエル版『白鳥の湖』です。ただし、現在はどのバレエ団でも踊られていません。ですが、映像が残っています。

3,000円ほど。

ケヴィン・マッケンジー版は廃版となっています。ふだん主役の王子を踊る男性ダンサーが悪役を演じるのも魅力的です。

中古版を入手可能です。

以上、バレエ『白鳥の湖』の紹介でした。ありがとうございました。

バレエ作品に関してはこちらにまとめています。ぜひご覧ください。

参考:林愛子・林田直樹著『バレエ おもしろ雑学辞典』